Sœur de la Nativité – Jeanne Le Royer

Tome-3 : Page actuelle

(Mise-à-jour: 2019-06-12)

Téléchargement du texte en PDF, transcrit au clavier ou en pages numérisées:

– Tome 3 – Transcrit au clavier (PDF)

– Tome 3 – Numérisé (PDF) 2′ éd.

– Tome 3 – Numérisé (PDF) 3′ éd.

Pages de présentation & texte de chacun des Tomes:

– Accès au Tome-1 : Cliquez ici

– Accès au Tome-2 : Cliquez ici

– Accès au Tome-4 : Cliquez ici

– Access to the Book-1 : Click here

Les références:

La transcription du texte du Tome-3 est faite à partir de la 2′ et 3′ édition. La 2′ édition est publiée en 1819, soit il y a 200 ans !

Pour télécharger les documents au choix, du Tome-1 au Tome-4, soit en textes transcrits ou simplement numérisés, voir le lien suivant.

Téléchargement des 4 Tomes en PDF, Numérisé & Transcrit: Cliquez ici

______________________________________________________________________________________

VIE ET RÉVÉLATIONS

DE LA SŒUR DE LA NATIVITÉ,

(1731-1798)

Religieuse converse au couvent des Urbanistes de Fougères.

Écrites sous sa dictée par le Rédacteur de ses Révélations.

SECONDE ÉDITION,

Ornée du portrait de la Sœur, et augmentée d’un

volume qui contient tout ce qu’elle a fait écrire

peu de temps avant sa mort.

Confiteor tibi, Pater, Domine cœli et

terrae, quià abscondisti hœc à sapien-

tibus et prudentibus , et revelasti ea

parvulis. Math. 11, 25 ; Luc. 10, 31.

TOME TROISIÈME

PARIS,

BEAUCÉ, Libr. de S- A. R. Mgr duc d’Angoulême,

rue Guénégaud.

MDCCCXIX. (1819)

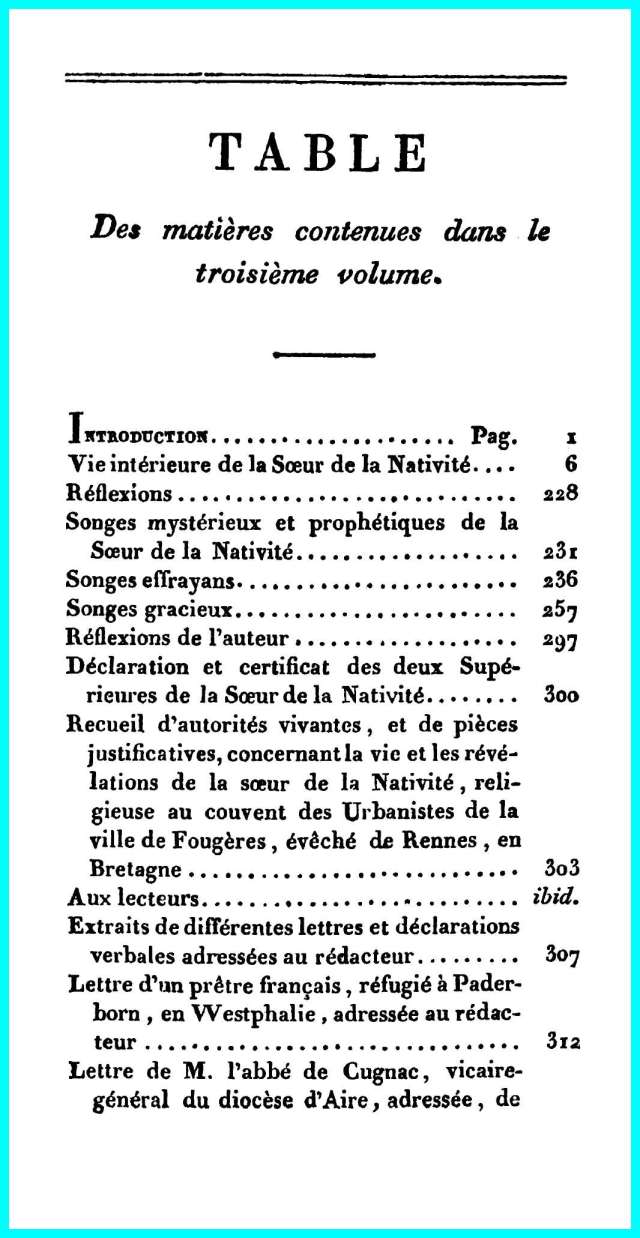

D’abord, ci-dessous, la table des matières en 2 pages :

__________________________

(1-4)

VIE INTÉRIEURE DE

LA SŒUR DE LA NATIVITÉ,

Pour servir de suite à ses Révélations, par le même Rédacteur.

____________

INTRODUCTION.

La confiance que la sœur de la Nativité m’avait donnée ne pouvait guères aller plus loin, comme on a dû le remarquer dans le compte que j’ai rendu de ses confidences et de ses récits. Cette confiance s’était accrue à proportion de l’intérêt que cette sainte fille me voyait prendre à tout ce qui concernait une conscience et des voies extraordinaires, dont elle ne m’avait rien caché de tout ce qui pouvait intéresser l’Église et l’État. J’avouerai même qu’il eût été très difficile pour moi de ne pas la prendre à cœur, sitôt que j’eus bien connu et la trempe de son caractère et la solidité de ses vertus, surtout les grandes faveurs dont le ciel l’avait comblée: mais je ne m’en tins pas là, et je crus bonnement que Dieu, qui, malgré mon indignité, et pour des raisons à lui connues, paraissait m’avoir appelé à la direction d’une si belle âme, voulait que j’eusse tiré parti de la disposition où il l’avait mise lui-même à mon égard, pour la montrer au public sous tous les rapports qui peuvent l’intéresser et l’instruire en l’édifiant.

De quelque manière que cette seconde entreprise m’ait été suggérée, j’en regardai l’exécution comme un devoir ou une nouvelle tâche qui m’était imposée, et dont peut-être on me demanderait compte un jour. D’ailleurs, des âmes de ce caractère sont si rares, leurs vertus sont si au-dessus du vulgaire, qu’on peut dire hardiment qu’il n’y a rien de petit en elles, et qu’il y a toujours à gagner dans tout ce qui peut les faire mieux connaître et apprécier. Dans cette persuasion, je lui fis part du dessein que j’avais conçu d’écrire sa vie intérieure, ou plutôt la conduite du ciel à son égard; ajoutant, pour prévenir les excuses de sa modestie, que je croyais suivre en cela la volonté de Dieu, qui, comme je l’espérais, ne manquerait pas d’en tirer sa gloire pour le salut des âmes et peut-être la conversion des pécheurs. C’était véritablement prendre la Sœur par son faible, et cependant elle demanda du temps pour y penser. Il fallut revenir à la charge, lui rappeler l’intérêt de la gloire de Dieu et du salut des âmes rachetées de son sang , et lui parler avec toute l’autorité que je pouvais avoir sur elle; lui enjoignant de m’obéir en cela, sous peine de désobéissance à Dieu qui m’envoyait, et à l’Église qui m’approuvait….

Vous me parlez, dit-elle enfin, de la conversion des pécheurs…. Hélas! mon Père, je devrais bien craindre plutôt de scandaliser les justes, si ma vie intérieure surtout leur était bien connue. Cependant, ajouta-t-elle, je vous obéirai, puisque vous l’ordonnez. Puisse le ciel en tirer parti, comme vous le dites ! du moins ce récit, vrai autant qu’il me sera possible, en me faisant connaître de vous, servira à faire triompher sa miséricorde à mon égard; on y verra combien j’ai eu besoin de ses grâces spéciales, par lesquelles il m’a prévenu de toutes les manières, et combien son infinie bonté a eu à faire pour triompher de mon mauvais cœur; combien j’ai opposé de résistance à son divin amour….. Par là, mon Père, en rendant gloire au Dieu des miséricordes, j’inspirerai peut-être de la confiance aux plus grands pécheurs. Eh bien, sous ce point de vue et dans cette espérance, nous entrerons, quand il vous plaira, dans le détail que vous exigez, et par là nous terminerons des entrevues qui nous ont coûté bien des inquiétudes et bien des soins à l’un et à l’autre.

Un pareil début, auquel je m’étais bien attendu, m’annonçait à quoi je devais encore m’attendre, et quelle tournure elle donnerait à toute l’histoire de sa vie intérieure. À l’exemple de tous les saints qui ont parlé

__________________________

(5-9)

d’eux-mêmes; nous la verrons bientôt ne se montrer que du côté le moins favorable, exagérer ses moindres défauts; et si elle est obligée de parler des grâces et des faveurs singulières qu’elle a reçues, comme des vertus qu’elle a acquises, ce ne sera, comme eux, que pour s’humilier davantage, en rapportant tout à celui de qui elle a tout reçu et qui doit lui demander compte de tout.

N’importe, ou plutôt c’en est une raison de plus, je tâcherai, ici comme ailleurs, de ne point m’écarter de ses idées, d’employer même jusqu’à ses termes autant que la délicatesse de la langue pourra me le permettre. J’ai trouvé du sérieux jusques dans ses songes, comme on l’a déjà vu : qu’on ne soit pas surpris si j’en rapporte encore quelques-uns, autant qu’ils pourront entrer dans les détails que je dois donner. Tout, dans une vie si extraordinaire, porte l’empreinte de la divinité; d’ailleurs, l’Écriture sainte nous donne tant d’exemples de songes prophétiques et significatifs, comme on l’a déjà prouvé, qu’il paraîtrait au moins un peu téméraire de rejeter tous ceux d’une âme comme celle dont il s’agit. Je la compare à une lampe suspendue au milieu du sanctuaire pour y éclairer nuit et jour, en se consumant devant l’agneau qui y reçoit nos adorations. Depuis longtemps elle y brûle, elle s’y consume du beau feu de son saint amour, et les hommes, toujours distraits et aveugles, ne se sont point encore aperçus de sa lumière. Son âge et ses infirmités m’annoncent qu’il sera bientôt temps de la tirer de dessous le boisseau. Je me suis appliqué à en recueillir tous les rayons avant qu’elle s’éteigne pour nous, et que nous en soyons privés pour toujours.

____________

VIE INTÉRIEURE

DE LA SŒUR DE LA NATIVITÉ.

Deux ou trois jours s’étaient écoulés, la Sœur m’aborde et commence ainsi le récit de sa vie intérieure:

« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; par Jésus et Marie, et au nom de l’adorable Trinité, je fais l’obéissance. »

Manière dont la Sœur entre en matière.

Vous exigez donc, mon Père, que je vous parle maintenant de moi-même!…. Attendez-vous bien que jamais vous n’avez eu connaissance d’une vie si extraordinaire, si inconcevable, ni peut-être si criminelle que celle dont je dois vous entretenir : dans quelque époque et sous quelque point de vue qu’on l’envisage, on y trouvera de quoi admirer et de quoi gémir. Plût à Dieu que la fin en soit aussi tranquille et aussi assurée que la durée l’a été peu ! car, mon Père, à considérer le cours de ma vie, ce n’a été, à le bien prendre, et vous n’y verrez qu’une suite non interrompue, qu’une alternative continuelle de ténèbres et de lumières, de joies et de consolations mêlées de beaucoup de sécheresses et d’aridités. Enfin, vous le dirai-je ? les faveurs dont il a plu à Dieu de me combler au-delà, de tout ce qu’on peut dire, ont été, ainsi que ma vie, traversées et comme détrempées d’amertumes, de travaux, de peines, d’agitations et de chagrins continuels : de manière, mon Père, qu’il est impossible de me définir, et je ne sais moi-même ce que je suis, ce que je deviendrai, ni si j’ai plus lieu de me rassurer que de craindre, ou de craindre plus que de me rassurer; je ne vois que le parti de m’abandonner au Dieu bon qui m’a tirée du néant, et qui ne veut la perte de personne. Mais il est temps que nous commencions.

Ce qui arrive à la mère de la Sœur pendant sa grossesse.

(1) On dirait, mon Père, qu’avant ma naissance Dieu et le démon étaient déjà en guerre à mon occasion. Pendant le temps que ma mère me porta, elle fut en butte à plus de dangers qu’elle n’en avait couru dans toute sa vie : des terreurs, des chutes, des accidents imprévus; elle ne pouvait faire deux pas qu’elle ne fût poursuivie par des bêtes furieuses ou épouvantée par des spectres. Un soir, entre autres, qu’elle était sortie à la porte, un animal inconnu sauta tout à coup presque sur elle, avec une figure menaçante dont elle eut une frayeur capable de lui donner la mort. Ces impressions dangereuses se communiquèrent à moi d’une manière qu’on ne peut bien expliquer, mais qui n’en est pas moins réelle, s’il faut s’en tenir à l’expérience; tellement que jusqu’à l’âge de deux ans le moindre bruit me jetait dans des tremblements et des convulsions qui annonçaient le mal caduque et faisaient tout craindre pour ma vie.

(1) La Sœur avait commencé par me dire son nom de baptême et de famille, ainsi que le temps et le lieu de sa naissance; mais je n’ai pas cru à propos de répéter ici ce que j’ai dit au commencement de sa vie extérieure, que j’ai fait précéder le volume de ses révélations. C’est ainsi que je tâcherai d’abréger tout ce qui aura déjà été touché, et de n’en répéter que le moins qu’il me sera possible.

Première faveur que la Sœur reçoit de la Ste-Vierge.

Mes pauvres parents n’eurent recours qu’à la puissance du ciel pour m’en préserver; ils me vouèrent à la Sainte Vierge, et promirent pour moi un voyage, que j’acquittai dans la suite, à Notre-Dame de Pont-Aubré, dans le Maine. Depuis le moment où ils m’eurent mise sous la puissante protection de cette ennemie de la puissance des ténèbres, non-seulement je n’eus plus

__________________________

(10-14)

aucune frayeur, mais jamais je n’ai été susceptible d’aucune crainte puérile et sans fondement. L’idée des spectres, des revenants, etc., qui en épouvante tant d’autres, ne me fait pas la moindre impression : j’irais seule la nuit comme le jour ; je veillerais seule avec les morts; je coucherais, s’il le fallait, parmi des cadavres, sans en être épouvantée; et cela surtout depuis l’âge de douze ans, où j’accomplis le vœu qu’on avait fait pour moi. « Je m’en informai dans le temps, et toutes les religieuses me rendirent le même témoignage, ajoutant que la sœur de la Nativité avait longtemps couché avec une tête de mort à côté de son oreiller. On a vu précédemment ce qui se passa, en veillant une de ses sœurs morte. »

Grâce singulière que lui fait J.-C. à l’âge de deux ans et demi. Vision d’un globe lumineux.

Cette première faveur de Marie ne fut à mon égard que le coup d’essai de la protection du ciel, qui fut suivi de bien d’autres grâces qui auraient dû miner absolument toutes les espérances de mon ennemi, s’il pouvait se décourager de quelque chose. J’étais encore toute petite, et j’avais à peine quatre ou cinq ans (elle m’a fait écrire depuis qu’elle n’avait alors que deux ans et demi, quelques jours de plus, suivant ce que J.-C. venait de lui faire connaître), lorsqu’il plut à Dieu de me favoriser d’une autre manière, mais si frappante, qu’elle n’est jamais sortie de ma mémoire et n’en sortira jamais. Ce trait, à mon avis, n’a pas peu influé sur tout le reste de ma vie, et je le regarde comme la source de toutes les grâces qui l’ont suivi. J’étais bien éloignée, surtout à cet âge, d’y pouvoir entrer pour quelque chose; je n’avais encore aucune connaissance ni de Dieu, ni de la religion, ni de moi-même, pas la moindre idée du bien et du mal; je m’amusais alors, comme les autres, à tout ce qui pouvait fixer la légèreté de mon imagination, sans soucis, sans inquiétudes, et sans presqu’aucune réflexion.

Voici donc, mon Père, le trait singulier qui m’arriva un jour de dimanche que je me trouvais dans une maison voisine de celle que mon père occupait, pendant que mes parents étaient à l’office divin. Je me rappelle, comme de l’heure présente, qu’entre autres personnes de différents sexes qui se trouvaient dans cette maison, il y avait deux ou trois jeunes hommes assis à la table, qui buvaient, chantaient et se divertissaient de leur mieux; j’avais les deux mains posées sur le bout de la table, et dans cette attitude je les regardais et les écoutais attentivement sans presque rien comprendre ni à leurs actions, ni à leur chant. L’un d’eux s’écria tout à coup: C’est bien dommage qu’il faille quitter la vie et mourir! que nous serions heureux si nous restions toujours ici, et que nous soyons éternellement comme nous sommes à présent! je n’en demanderais pas davantage, et je renoncerais à tout le reste… Mais la mort !… quand on y pense !…. etc.

Ces paroles, qui furent applaudies et répétées par les autres, me frappèrent. Que veulent-ils dire par là, me disais-je à moi-même? car je n’avais encore aucune idée ni d’une autre vie, ni de la nécessité de mourir. Pendant que je réfléchissais suivant ma petite portée, le ciel se chargea de m’expliquer le mystère, et c’est ici la première vision dont il m’ait favorisée. Un globe lumineux de figure ovale, et à peu près de la hauteur d’un homme, me parut descendre du ciel et s’arrêter sous le plancher de l’appartement; son feu avait toutes les nuances de l’arc-en-ciel, mais ses couleurs étaient beaucoup plus vives. Dans ce globe j’entrevoyais, sans bien distinguer, comme la figure d’un homme debout, qui se fit entendre à moi par ces paroles prononcées très distinctement, et que j’ai bien retenues: « Vois-tu, mon enfant, ces insensés? entends-tu ce qu’ils disent dans leur extravagance? Je suis le Dieu du ciel et de la terre; c’est moi qui ai tout créé, qui les ai créés eux-mêmes par ma puissance. Je n’ai tiré l’homme du néant que pour me connaître, m’aimer et me posséder éternellement. Eh bien, mon enfant, voudrais-tu aussi, comme eux, renoncer à une si haute destination, pour partager éternellement ici-bas le sort et la demeure du quadrupède et du reptile? voudrais tu changer le bonheur du ciel avec les misères de la terre? n’as-tu pas plutôt envie d’être à moi, de me posséder un jour, et de jouir à jamais du bonheur que je t’ai acquis et préparé au prix de tout mon sang? »

À ces mots, mon Père, à ces tendres invitations, mon esprit fut rempli de la connaissance de son auteur. Découvrant en lui des perfections infinies et inexprimables, voyant en lui mon souverain bien, je sentis mon âme saisie, pénétrée de sa présence, et mon cœur tout embrasé du feu de son amour, ainsi que du désir de le posséder sans fin. Dès ce moment, le plus heureux de ma vie, je lui fis l’hommage de mon être et le sacrifice de toute ma personne. Je désirais ardemment ou de mourir sur l’heure pour le voir et le posséder plus tôt, ou de ne vivre que pour le servir et l’aimer. Oui, mon Dieu, lui disais-je, Dieu de mon cœur et de toute mon âme, vous savez, vous

__________________________

(15-19)

voyez avec quelle ardeur je désire d’être à vous; car aussi bien je sens que mon cœur, qui est votre ouvrage, n’est fait que pour vous, et qu’il ne peut jamais trouver de repos qu’en vous ! Que le monde est vil et méprisable, en comparaison de vos beautés et de vos ineffables perfections ! J’y renonce dès ce moment; j’y renonce pour toujours, pour ne penser qu’à vous, ô mon Dieu! qui êtes mon principe et ma fin.

Incontinent la vision disparut, et me laissa dans des sentiments et des réflexions que je n’eus pas même la tentation de manifester à personne : Dieu avait mis en moi, sur ce point, une discrétion dont les enfants de cet âge ne sont pas capables, et qui m’a accompagnée dans plus d’une rencontre où j’ai célé (x), sans aucun effort, à mes propres parents, ce que naturellement j’aurais dû m’empresser de leur raconter. Ils n’en eurent pas la moindre idée; et cependant, toutes les fois qu’ils me parlaient de Dieu pour m’apprendre mes prières ou mon catéchisme, toutes les fois qu’ils me parlaient de J.-C. ou de la sainte Trinité, je me rappelais toujours cette première vision, et je disais en moi-même : Il faut assurément que ce soit ce même bon Dieu là que j’ai vu, et qui m’a parlé une fois dans ce beau globe, et qui était si lumineux et si brillant. Ah ! que j’aurais de plaisir à le voir et à l’entendre encore! que je désirerais bien de le connaître toujours davantage! mais surtout quel bonheur, si je pouvais un jour le posséder ! Ainsi je parlais intérieurement; mais je ne le disais jamais qu’en moi-même; mes parents n’y auraient rien compris, et je n’avais pas la moindre envie de leur en parler.

(x) célé (???)

Apparition des charbons ardents, figure de l’Église des derniers temps.

Ce ne fut pas la seule fois que Dieu me favorisa de cette manière à un âge si tendre. J’avais encore, je crois, toute mon innocence baptismale, lorsque j’eus cette autre apparition dont je vous ai parlé ailleurs, et qui figurait, par des charbons ardents entourés d’un cercle de lumière, l’état de l’Église dans ses derniers temps, suivant l’explication que j’en ai reçue depuis, et dont je vous ai rendu compte en parlant des persécutions de l’Église. Peut-être, mon Père, et vraisemblablement Dieu aurait continué de me donner des marques sensibles d’une prédilection gratuite, si de mon côté j’avais continué de lui être fidèle, en conservant toujours la grâce de mon baptême: Mais, hélas ! faut-il qu’insensiblement le péché soit venu interrompre un si beau commerce, une si heureuse correspondance avec mon Dieu, mon créateur et mon souverain bien!

Négligences et infidélités de la Sœur; aveu qu’elle fait des fautes de son enfance.

Créature infortunée, j’abusai de ses bontés! Aussi le ciel retira ses dons à mesure que la malice s’empara de mon esprit et corrompit ma volonté! tant il est vrai que la vue de Dieu n’est due qu’à la pureté du cœur, ses tendresses qu’à l’innocence, et ses familiarités qu’à la fidélité aux grâces dont sa bonté nous prévient! Loin de faire, comme il l’exigeait de moi, un saint et digne usage de ma raison naissante, je négligeai de penser à lui, de l’adorer, de l’aimer, de le prier, de tourner vers lui mes premières pensées par la méditation de sa loi et de ses perfections divines, et de lui consacrer les premiers mouvements de mon cœur. Coupable et fatale négligence !… Les premières infidélités, qu’on regardera peut-être comme des minuties, des bagatelles dont on ne devrait seulement pas parler, je l’ai su depuis, ces prétendues minuties étaient réellement de vraies infidélités, qui en ont attiré bien d’autres en refroidissant d’abord mon cœur à l’égard de Dieu, et ensuite le cœur de Dieu à mon égard. Fatale origine! triste enchaînement!

Je sentais imperceptiblement un certain orgueil prendre la place de la candeur et de la simplicité; bientôt la méchanceté commença à s’établir sur les ruines de mon innocence aussi bien que de mon bonheur. Je devins en peu de temps entêtée, rebelle, désobéissante à la voix de ma mère, qui se voyait quelquefois forcée de me punir contre son cœur : je prenais si mal ses corrections, que, loin d’en profiter, je n’en étais que plus méchante; je nourrissais des aversions contre elle, et des ressentiments contre mes frères et sœurs quand ils m’avaient fait gronder. Je mentais pour m’excuser, je disais : En vérité, en conscience, cela est vrai, comme Dieu me voit, etc. Quand on voulait me contrarier et surtout me punir, je noircissais de colère; ce qui désolait au dernier point ma pauvre mère, qui ne savait comment s’y prendre pour me corriger de ce terrible défaut. Je continuai d’y être sujette jusqu’à un événement que Dieu, qui sait tirer le bien du mal quand il veut, permit sans doute par bonté pour moi. Il arriva qu’un jour je vis un homme transporté de colère, comme je l’avais été moi-même tant de fois; son visage en était défiguré à faire peur; et en effet j’en eus tant d’horreur, que dès ce moment je résolus de ne jamais me livrer à cette passion furieuse et si indigne d’une âme qui doit représenter partout la douceur et l’image de J.-C., son modèle.

Ses remords; ses craintes et sa confiance.

Malgré tant d’inclination au mal, j’éprouvais souvent des troubles intérieurs, des agitations involontaires, qui étaient sans doute des effets de la

__________________________

(20-24)

grâce que J.-C. me ménageait : mille retours sur moi-même, mille bons mouvements me rappelaient sans cesse vers Dieu. Je me sentais pénétrée tantôt de la crainte de lui déplaire et de ne pas l’aimer comme je lui avais promis, tantôt de celle d’en être un jour séparée pour l’éternité; j’appréhendais au dernier point d’être surprise par la mort en mauvais état, et cette pensée de la mort et de ses suites inévitables, cette crainte salutaire des jugements de Dieu fut le premier moyen dont ce Dieu de bonté, qui a tant et si longtemps combattu contre ma résistance, s’est servi pour en triompher. Combien d’autres pécheurs ont éprouvé la force de cette arme victorieuse entre ses mains!

Dans cet état de disgrâce, tout m’épouvantait : un bruit, un orage, un coup de tonnerre, un éclair, me faisaient frémir. Je tremblais alors que le jugement général n’allât commencer sans que j’eusse le temps de m’y disposer; je courais quelquefois me cacher dans quelque coin retiré, pour éviter d’y être citée; j’étais transie de peur de m’y voir condamnée, et ne pouvais, sans frémir, songer au sort d’une âme qui aura le malheur d’avoir perdu son Dieu pour jamais. Quel bonheur peut goûter une créature dont la conscience est ainsi troublée? Mais le malheur est bien plus grand, l’état est bien plus déplorable, quand on vit dans l’état et l’habitude du crime sans éprouver ni trouble ni remords : c’est ce qu’il y a de plus à craindre pour un pécheur.

Une seule pensée me rassurait un peu : je me disais à moi-même que le Dieu tout-puissant qui m’avait apparu et parlé dans le globe, était trop bon en lui-même et paraissait m’aimer trop pour vouloir me perdre à tout jamais. Quand je serai devant lui, à son jugement, disais-je, je le prierai si bien qu’il se laissera fléchir et sera comme forcé de me pardonner. Je vous dirai même, mon Père, que cette espérance a toujours servi à me soutenir contre ce que la frayeur aurait pu avoir d’excessif; oui, c’est cette espérance jointe à la crainte qui me fait regarder cette première apparition comme la grâce de salut la plus précieuse pour moi, celle qui a le plus influé sur le reste de ma vie intérieure, en devenant comme le principe de toutes les autres faveurs du ciel.

Son attrait particulier dès l’enfance pour la dévotion au Saint-Sacrement.

Il faut vous dire, en passant, mon Père, que Dieu ma inspiré de bonne heure et pendant toute ma vie un attrait tout particulier pour la dévotion au Très-Saint-Sacrement de l’Autel; dès l’enfance j’en ai éprouvé des impulsions extraordinaires, jusque-là que je ne pouvais passer devant un tabernacle où résidait la présence réelle du corps de J.-C., sans me sentir intérieurement et comme forcée de m’arrêter et de me mettre à genoux pour adorer ce profond mystère. Plus d’une fois dans l’église je me suis exposée à la risée des enfants, dont l’exemple m’avait portée à des irrévérences en attendant le prêtre qui devait nous catéchiser; ils avaient beau rire et se moquer de moi, il me fallait devant eux et sur-le-champ expier la faute qu’ils m’avaient fait commettre, par des actes extérieurs qui en faisaient amende honorable à J.-C.

Quand il arrivait que ma conscience m’eût reproché quelque chose d’un peu considérable, alors je me trouvais arrêtée dans le saint temple; une force invincible semblait m’interdire le sanctuaire et me défendre d’approcher de l’autel. Hélas! mon Père, toutes ces grâces signalées accordées à si peu de personnes, les attentions si bien marquées d’une providence toute particulière, ne sont pas des mérites ; elles ne servent qu’à rendre plus criminels et plus inexcusables et mon ingratitude envers l’auteur de tant de faveurs, et les péchés sans nombre dont je me suis rendue coupable envers la présence réelle de cet aimable Sauveur au très Saint-Sacrement de l’autel. Puisse l’aveu que j’en dois à la face de la terre réparer sa gloire offensée, en effaçant l’outrage qu’il en a reçu ! puissent les Anges et les Saints lui en faire amende honorable, et l’en dédommager par la ferveur de leur amour pendant toute l’éternité!

En voilà déjà beaucoup, comme vous voyez, mon Père, de ma misérable vie intérieure; voilà déjà bien des grâces extraordinaires du côté de Dieu, sans presque aucune correspondance du mien. Voilà par conséquent déjà bien des infidélités et bien des ingratitudes, voilà bien des péchés commis, dont il me faudra bientôt rendre compte à mon juge. Mais nous ne sommes pas encore au bout de ces infidélités et de ces crimes: hélas! pendant bien du temps encore ils ne feront qu’aller en augmentant. Puisque vous êtes curieux d’en entendre tout le détail, demain, si vous le voulez, ou même ce soir, nous en reprendrons la continuation; aussi bien mon devoir m’appelle ailleurs en ce moment. Adieu, mon Père, veuillez m’excuser et prier pour moi.

Défauts de ses confessions et de sa première communion. Suites funestes pour son âme.

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus et Marie,

__________________________

(25-29)

et au nom de l’adorable Trinité, je fais l’obéissance. »

Mon Père, ma mère me faisait mon examen de conscience et me conduisait à confesse, mais la crainte que j’avais d’être grondée de mon confesseur me lui faisait cacher la moitié de mes fautes, surtout les désobéissances à ma mère. On me fit communier à neuf ans et demi. C’était beaucoup trop tôt à mon avis, et j’ai eu lieu de m’en repentir. Comme je ne craignais rien tant que d’être obligée, suivant un usage assez général, de faire des excuses et même de demander pardon à ma mère avant de communier, j’allai un mois auparavant faire l’aveu de tout ce que la conscience me reprochait à son égard; mais en cela j’allais au-devant de ce que je voulais éviter: Dieu permit que pour m’éprouver mon confesseur m’ordonnât de lui demander pardon et de changer de conduite envers elle.

Qu’on est aveugle et malheureux surtout à cet âge! Je ne pus jamais me résoudre à une satisfaction si juste pourtant et si nécessaire ; et pour surcroît de malheur, la crainte d’un refus, trop mérité me fît cacher tout cela lorsque je reçus l’absolution. Je communiai donc dans cet état contre les remords de ma conscience, qui, dès ce moment, commença à me tourmenter. Ciel ! que ce souvenir est amer ! aurai-je bien assez de larmes, et ma vie pourra-t-elle suffire à déplorer une pareille faute et toutes celles qui en furent les funestes effets?

Dès ce moment, mon Père, plus de faveurs du ciel, plus de consolations intérieures, ni paix, ni contentement! Tout mon bonheur s’était évanoui par l’action qui devait y mettre le comble et contribuer davantage à le rendre éternellement durable. Qu’on est à plaindre quand on trouve la mort dans la source de la vie, et que ce qui devait nous sanctifier ne sert qu’à nous rendre plus coupables que nous n’étions auparavant ! Ce malheureux état dura plus de cinq mortelles années, pendant lesquelles l’usage, le respect humain et la confrérie du Rosaire, où j’étais enrôlée et dont j’abusais, me firent commettre bien des sacrilèges dont je frémis encore, et dont j’ai bien lieu de frémir.

Loin de se ralentir cependant, mes passions, comme vous devez bien le penser, ne faisaient que prendre de nouvelles forces et s’augmenter de jour en jour. Le démon avait bien lieu de s’applaudir et de triompher. Peut-être que mon cœur eût enfin tombé dans l’endurcissement, si une grâce spéciale ne m’eût préservée de ce profond abîme par les remords accablants que j’éprouvais malgré moi, et qui ne me donnaient ni paix ni trêve. Il semblait qu’à chaque pas j’entendais intérieurement une voix qui me disait d’un ton sévère : Qu’as-tu fait, malheureuse, et que veux-tu devenir ? tu n’as obéi ni à J.-C., ni à la mère; tu as trompé ton confesseur; tes confessions sont nulles, tes communions sont mauvaises; tu n’as point l’amour de J. C : après tant d’attentions et de bienfaits de sa part, tu vis dans la disgrâce de ton Dieu; et si tu avais le malheur de mourir en cet état, où irais-tu, infortunée ! Ah! l’enfer serait ton partage pour l’éternité. Mais était-ce là ce que tu avais promis à ton Dieu ? était-ce là ce qu’il avait droit d’attendre après tant de bienfaits de sa part?

Jour et nuit ces reproches accablants retentissaient au fond de mon âme. J’en étais si troublée, que, malgré mon orgueil, je me jetai un jour tout à coup à genoux aux pieds de ma mère, dans l’intention de me punir de ne l’avoir pas fait plutôt. Ma mère fut si surprise de cette démarche de ma part, que, malgré l’émotion où je l’avais mise par mes résistances, elle demeura toute déconcertée de me voir ainsi devant elle et ne savait à quoi l’attribuer…

Elle se convertit et fait une confession générale à l’occasion d’un jubilé ou indulgence plénière. Fruits qu’elle en retire. Humble aveu de ses misères.

Cette première victoire sur moi-même commença à me tranquilliser un peu; mais tout n’était pas fait, sur ces entrefaites arrive le grand jubile ou pardon général de l’Église : ce fut une de mes amies, qui était venue nous voir, qui nous annonça qu’on l’avait publié à la paroisse. Bonne nouvelle, m’écriai-je ! Ah ! que me voilà bien! je vais du coup faire une confession générale et me convertir tout à fait et tout de bon. À cette exclamation de ma part, mon père éclata de rire. Nous y voilà pourtant, s’écria-t-il, et nous allons voir de belles choses ! notre fille Jeannette va se convertir et faire une confession générale. Notre-Dame, ce ne sera pas pour peu, et les prêtres n’ont qu’à s’étonner; il y aura de grandes difficultés par là.

Mon père m’aimait singulièrement, et la bonne idée qu’il avait de moi ne lui permettait pas d’imaginer que j’eusse eu besoin de conversion ni de confession générale. Hélas ! je ne sentais que trop toute la réalité de ce besoin. Oui, mon père, lui répondis-je, je veux me convertir avec la grâce de Dieu, et j’espère qu’après cela je serai de beaucoup meilleure que je n’ai été jusqu’ici. Nous verrons ce qu’il en sera, reprirent mes parents…

Sitôt que le jubilé fut ouvert, je n’eus rien de plus à cœur ni de plus pressé que d’aller me jeter aux pieds de feu M. Maillard, alors recteur de notre paroisse (la chapelle Janson).

__________________________

(30-34)

Mon Père, lui dis-je, en arrivant, je vous demande en grâce de me faire faire une confession de toute ma vie, car je suis très mécontente de toutes celles que j’ai faites jusqu’ici… Il m’écouta avec bien de l’attention et m’aida beaucoup. Quand il me demanda si c’était par la crainte d’être battue par ma mère que j’avais refusé d’obéir à mon confesseur, je lui donnai, quoique faiblement, une réponse affirmative qui n’était point encore selon l’exacte vérité. C’était encore là un petit déguisement dont je me suis encore repentie, quoiqu’il ne fût pas, à beaucoup près, aussi essentiel que la première faute que j’avais faite.

Mon jubilé avait commencé de me rendre, à moi-même : j’avais alors environ quinze ou seize ans (1).

(1) Ce jubilé dont parle la Sœur, et qu’elle fît à l’âge de quinze ou seize ans, dut donc avoir lieu en 1746 ou 1747; car elle était née au mois de janvier 1731. On connaît le jubilé pour l’élection de Benoît XIV en 1740, qui correspond avec la première communion de la Sœur à neuf ans et demi, et le grand jubilé séculaire en 1751, dont la Sœur parlera bientôt, et qu’elle fit à l’âge de vingt ans. On ne connaît peint celui dont elle parle ici. Il faut donc dire que cette bonne fille dans son ignorance a confondu un grand jubilé avec un petit jubilé accordé au diocèse de Rennes, à quel qu’occasion que nous ignorons, ou peut-être plus vraisemblablement encore avec cette indulgence plénière et solennelle qu’on gagne en forme de jubilé à la fin d’une mission , et à laquelle les gens de la campagne sont assez accoutumés de donner le nom de jubilé. Au reste, cette erreur, ou plutôt ce défaut d’expression juste de la part de la Sœur, ne fait rien au fond des choses qu’elle nous raconte avec tant de naïveté et de simplicité.

Dès lors Dieu parut se rapprocher de moi, à mesure et à proportion que je m’approchais de lui, ou plutôt, ô mon Dieu! c’était vous qui aviez fait la première démarche et qui, dans l’excès de votre amour, m’aviez recherchée de toutes les manières; qui aviez mis tout en œuvre pour me regagner ! Mais hélas! ô Dieu de bonté! le temps de ma parfaite conversion n’était pas encore venu, et vous avez été assez bon pour l’attendre patiemment, et pour supporter jusque là des infidélités dont je rougis maintenant, et une conduite qui dut vous être insupportable. Que n’a-t-il pas dû en couter à votre amour pendant ce long et criminel délai!

Tout ce que je vous dis ici, mon Père, dit la Sœur, aussi bien que tout ce que je dois vous dire encore, ne servira pas peu à me faire connaître de vous; ce sera déjà une grande avance pour la confession générale que j’ai dessein de vous faire, si Dieu m’en donne le temps et les moyens. En attendant, je me sens portée, en vous obéissant, à réparer ma conduite passée, autant qu’il sera en mon pouvoir. Qu’on apprenne, par mon propre aveu, combien la grâce de Dieu a eu à faire en moi, de quel abîme sa miséricorde m’a retirée, et qu’on sache combien je lui suis redevable à tous égards. Ah! sans doute, les âmes fidèles verront avec étonnement et admiration, d’un côté, tant d’infidélités, de révoltes, d’ingratitudes et de misères; de l’autre, tant de bonté, de patience, de recherche et d’amabilité. Puisse ce Dieu d’amour avoir oublié ce que je vais vous dire, et ne m’en punir jamais! puisse-t-il, au contraire, en retirer sa gloire, et le prochain son édification! Placée entre la présomption et la défiance, que mon récit retienne au moins le téméraire qui s’expose, et empêche de se désespérer celui qui a eu le malheur de tomber! C’est le fruit le plus désirable qu’on en puisse espérer….

Pendant deux ans entiers j’avais goûté le fruit de ma confession générale; la paix, la douce tranquillité de ma conscience, m’avaient permis des retours amoureux vers Dieu et des réflexions sérieuses sur moi-même. Je prenais beaucoup de goût au chant des cantiques spirituels et à la lecture des livres de piété; car j’avais appris à lire, comme on le fait à la campagne, c’est-à-dire, assez pour ces sortes de lectures. J’aimais la compagnie des filles vertueuses et les conversations sur la spiritualité…. dispositions qui semblaient annoncer tout autre chose que ce qui arriva. J’étais bien plus docile envers ma mère, à qui pourtant je résistai encore une fois, mais dans une circonstance qui, je crois, rendait ma faute, s’il y en avait, bien plus excusable que par le passé. Voici quelle fut cette circonstance, afin que vous en jugiez:

Comme ma sœur cadette, j’avais eu bien des fois la faiblesse d’aider notre mère dans certaines pratiques superstitieuses qui sont si ordinaires parmi les gens de la campagne. Il y avait même en cela quelque chose qui tenait du maléfice, quoique ce ne fût pas dans l’intention de ma mère. Un jour, il me tomba vivement dans l’esprit qu’il y avait de l’offense de Dieu dans cette pratique. Ma conscience aussitôt se révolta, et je refusai de m’y prêter. Je dis nettement à ma mère que je ne lui obéirais pas, parce que j’y voyais du péché ; ma sœur suivait mon exemple. Je m’étais attendue à essuyer au moins quelques paroles de vivacité de la part de ma mère. Point du tout, elle demeura toute pensive, et se contenta de me dire assez doucement : Eh bien, ma fille, j’en parlerai à mon directeur, et s’il y a du péché en cela, nous ne le ferons plus. Elle m’avoua depuis qu’elle s’en était confessée et qu’elle en avait fait pénitence. Ainsi, mon Père, le motif et l’événement m’ont toujours consolé sur cette dernière désobéissance à ma mère.

__________________________

(35-39)

Mort de son père; écarts de sa jeunesse.

Vers ce temps-là arriva la mort de mon pauvre père, qui me causa une peine très sensible et me fit verser bien des larmes; car je l’aimais bien sincèrement. J’en pris occasion de rentrer davantage en moi-même et de penser de mettre en sûreté mon salut pour l’avenir. Ainsi, mon Père, ces deux années depuis mon retour à Dieu,sans être marquées par aucune faveur extraordinaire, s’étaient assez bien passées et donnaient pour la suite quelque espérance de mieux encore; du moins, il n’y avait aucune apparence que ce temps dût être sitôt suivi d’une conduite qui me fît tout à fait oublier mon Dieu et mes premières dispositions à son égard.

Je touchais presque à ma vingtième année, temps critique pour la vertu, pour peu qu’elle soit exposée; saison périlleuse où les passions se font sentir avec force; et Dieu sait comme j’en fus bientôt assiégée. J’étais jeune, robuste et en âge de travailler. Comme il m’était impossible de subsister sans ce secours, il me fallut me trouver dans les travaux des campagnes avec des jeunes gens des deux sexes, très libres en actions et surtout en paroles. Avec des passions aussi vives que les miennes, à quoi une jeune fille de cet âge n’est-elle pas exposée dans ces sortes de travaux et d’amusements, pour peu surtout que le démon d’impureté s’en mêle! et il ne manque jamais d’être de, la partie. O que les conversations diaboliques sont dangereuses! Que les jeux et les ris qu’elles occasionnent sont criminels, et que ceux qui y contribuent se rendent coupables sans presque s’en apercevoir!

J’entendais continuellement répéter à mes oreilles ces paroles sales et à double sens, ces mots grossiers ou équivoques qui faisaient sur mon imagination les impressions les plus funestes d’où il arrivait que tout me devenait dangereux, jusqu’aux objets les plus indifférents. Sans cesse mes oreilles étaient choquées et salies par des discours licencieux en tout genre. Tantôt les mots injurieux, tantôt les médisances, tantôt les calomnies ou les faux rapports, et presque toujours l’impureté animaient les conversations de ces jeunes libertins. Jugez comme le démon s’en servait contre moi ! D’abord, je voulus tenir ferme; mais ma fermeté ne tint pas longtemps contre le torrent du mauvais exemple et surtout contre un certain désir de plaire et d’être bien venue, un respect humain qui me faisait craindre comme un grand malheur d’être vue d’un mauvais œil, d’être traitée de bigote, de scrupuleuse, d’hypocrite ou de fausse dévote.

Ainsi, l’orgueil et le respect humain furent les deux armes dont le démon fit usage pour ruiner presque de fond en comble cette réputation de modestie dont je m’étais piquée jusque-là. II est certain que naturellement on n’aime point à se voir rejeté et méprisé de ceux avec qui l’on vit et on a à vivre. Peu à peu mes oreilles s’accoutumaient à entendre les paroles scandaleuses et effrontées qui d’abord m’avaient fait rougir. Ma bouche se faisait même à les répéter. Sensiblement, je devins railleuse, jalouse, impertinente, quoique je ne le fusse encore qu’avec répugnance et une certaine modération. Les passions avaient tellement aveuglé mon entendement, que je ne distinguais plus guère qu’à peine les premières notions de la foi, de la raison et du bon sens. Je croyais, par exemple, qu’il n’y avait aucun mal à médire du prochain, pourvu qu’où ne dit que la vérité. Ainsi, je ne craignais que la calomnie, et j’ôtais la médisance du nombre des péchés…. Cependant on trouva ma vertu plus aimable, parce qu’elle était moins farouche, c’est-à-dire moins éloignée du vice. Ainsi, suivant l’usage trop ordinaire, on me croyait plus vertueuse à proportion que je l’étais moins.

Ses regrets. Vive peinture des dangers auxquels est exposée la jeunesse ignorante, surtout par rapport à la pureté.

Juste ciel ! dans quel excès ne pouvais-je pas donner, si la grâce m’eût tout à fait abandonnée! et dans quel horrible état ne devait pas être devant Dieu une créature assez malheureuse, une conscience assez aveuglée pour s’en tenir à la seule exemption de l’extérieur du crime, sans se mettre en peine de l’intérieur (je veux dire de la pensée, peut-être de la volonté), qui en fait toute l’énormité devant les yeux si purs de l’Éternel !…. Le croiriez-vous, mon Père, et ceux surtout qui, dans le monde, suivent encore un pareil plan de conduite, ne vont-ils pas prendre tout ceci pour les exagérations d’une conscience qui s’alarme mal-à-propos et sans qu’il y ait le moindre danger! Ah! je les en conjure, qu’ils abjurent un moment une maxime si damnable, pour considérer avec moi ce qu’exigent d’une âme chrétienne et son propre caractère et tous les bienfaits dont elle est redevable à l’amour de son Dieu, et j’ose croire qu’ils ne pourront s’empêcher de convenir que j’ai vécu, comme ils le font peut-être eux-mêmes, dans un si fatal aveuglement, qu’il faudrait des larmes de sang pour le pleurer (1).

(1) Quelque dangereux et quelque injurieux pour Dieu que fût en lui-même cet état que la Sœur se reproche, et dont elle s’accuse ici avec tant de repentir, si l’on y fait bien attention, on verra que la grâce et la crainte du Seigneur l’ont toujours retenue dans de certaines bornes; de sorte qu’elle n’a jamais donné, je ne dis pas dans aucun excès criant, mais dans aucune faute ou action criminelle proprement dite. Elle doute elle-même, si elle a jamais eu la volonté d’offenser Dieu; nous pouvons bien en douter comme elle. Ce qu’il y a de sûr, c’est que cet aveuglement fatal, ces erreurs si coupables, ces fautes, ces ingratitudes, ces crimes qu’elle déplore avec tant d’amertume, passeraient presque pour des vertus aux yeux de tant de personnes du monde qui vivent tranquilles et sans aucun remords dans des habitudes infiniment plus criminelles. D’où vient cette différence ? C’est que l’amour et la crainte du Seigneur voient, par le flambeau de la foi, des crimes énormes, des ingratitudes révoltantes, où l’esprit du monde ne découvre que des bagatelles et des légèretés. Lequel des deux est dans l’erreur?

__________________________

(40-44)

Oui, mon Père, je le répète, mon fatal aveuglement est allé jusqu’à compter pour rien les péchés intérieurs. Je croyais bien, par exemple, qu’il y eût eu du mal à voler, à se venger…. je croyais bien qu’il y eût eu du péché à s’enivrer ou commettre l’impureté en action quelconque; mais je ne croyais pas que c’eût été un mal de s’en entretenir volontairement en soi-même, pourvu qu’on s’en fût tenu là, comme je faisais, et qu’on n’eût rien exécuté au-dehors, etc.…

À quoi, je le demande encore, n’est pas exposée tous les jours une pauvre fille ignorante, qui n’a d’autre règle de conduite que des principes aussi faux et aussi damnables ? Qu’opposera t-elle aux dangers qu’offre le monde à chaque pas? Car combien de pièges tendus à son innocence ! Combien de combats à soutenir! De combien de rencontres le démon de l’impureté ne sait-il pas profiter pour attaquer sa frêle vertu !…

Les impudiques, jeunes et vieux, l’attaqueront de toutes les manières, et s’y prendront de toutes les façons pour vaincre sa constance et triompher de sa pudeur. Ils épieront ses démarches et ses paroles; ils étudieront ses inclinations; ils feindront de prendre son parti, d’entrer dans toutes ses vues, de favoriser ses projets, et cela uniquement pour mieux s’insinuer dans son amitié, en la prenant par son faible. Si elle a de la vertu, ils en emprunteront le masque et tâcheront d’en jouer le rôle; si elle n’en marque pas, ils s’y montreront indifférents et diront qu’il faut que chacun soit libre sur cet article et qu’on ne doit gêner personne. Si elle témoigne un certain dégoût, une certaine aversion pour la piété, ils ne manqueront pas d’applaudir à une disposition qui leur est la plus favorable. Ils affecteront aussitôt une force d’esprit, une incrédulité que peut-être ils n’auront point au fond de l’âme, et paraîtront impies déclarés pour en venir à leurs fins.

Oui, mon Père, et qu’on n’en doute pas un moment, il n’est point de personnages si opposés et si contradictoires qu’un impudique expérimenté ne tente pour réussir : s’il s’aperçoit surtout, comme je l’ai dit, que la personne ait de la disposition à devenir incrédule, il ne manquera pas de lui glisser des doutes, en attaquant devant elle les vérités fondamentales de la foi, les dogmes dont la croyance est absolument nécessaire au salut : persuadé qu’il n’a point de moyen plus efficace que d’écarter et d’anéantir les terreurs salutaires de la religion, il la raillera beaucoup sur la crainte de l’enfer ou des jugements de Dieu; il deviendra avec elle sérieux ou enjoué, imprudent ou hypocrite, suivant qu’il le jugera plus expédient à ses desseins, et c’est ce qu’on doit attendre de tous les hommes de ce commerce, qui sont, hélas! bien plus nombreux qu’on ne se l’imagine à l’âge de l’inexpérience et de l’aveuglement.

Oui, ces impudents abuseront tout à la fois, pour la séduire, de sa facilité, de son imprudence, de son ignorance, de sa bonne foi, de sa passion, de sa pauvreté même, en mettant le salut de son âme, ainsi que leur brutalité, à prix d’argent. Combien d’exemples n’en pourrait-on pas trouver, et n’en ai-je pas en moi-même! et quoique, à beaucoup près, on n’en ait, grâces à Dieu, jamais été si loin à mon égard, j’en citerai un seul trait, qui prouve à-peu-près tout ce que je viens de dire. C’est le danger le plus évident où mon honneur se soit jamais trouvé exposé. J’invite les jeunes personnes encore sans expérience à en faire leur profit; elles y verront combien elles ont besoin d’être sur leurs gardes, si elles veulent conserver le précieux trésor de leur innocence, et qu’en général elles ne doivent se fier, sur ce point délicat, qu’à bien peu de personnes, je dirai presque à aucune. Mais, mon Père, comme il est tard aujourd’hui, et que j’ai parlé suffisamment, nous en remettrons le récit à la prochaine séance, si vous le voulez bien. Permettez que je vous quitte.

Sa vertu est attaquée. Force avec laquelle elle s’enfuit et échappe au danger.

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus, etc. »

Il y avait dans notre village un certain veuf, âgé de plus de cinquante ans qui jouissait de la meilleure réputation de sagesse et de probité; on l’eût volontiers regardé comme le plus homme de bien et le meilleur chrétien de toute la paroisse. Depuis un certain temps il avait fréquenté la maison de mon père, et c’était presque toujours quand j’y étais; car si j’étais absente,

__________________________

(45-49)

il s’y arrêtent rarement. Son attention ne me déplaisait pas. J’étais alors âgée de dix-huit ou dix-neuf ans, et d’un caractère très enjoué. On sent bien que je ne devais pas haïr la compagnie honnête. Sans être évaporé, cet homme était encore plus gai que moi; il m’amusait par ses bons mots et par des historiettes qu’il savait raconter avec un certain sel qui ne laissait pas que d’y mettre du piquant, sans jamais sortir des bornes de la décence. Car, mon Père, surtout dans ce temps-là, la moindre liberté en paroles m’eût révoltée; et s’il faut dire le pour et le contre, je dois à la vérité l’aveu que, jamais de ma vie, je n’ai souffert de personne la moindre action tant soit peu répréhensible, la moindre liberté tant soit peu indécente. Oui, je puis dire que la moindre familiarité indiscrète eût bientôt fait congédier un jeune homme, quelque chose qu’il m’en eût dû coûter (1).

(1) Cet aveu sincère de la Sœur suffit, à mon avis, pour montrer sur quel pied on doit prendre tout le mal qu’elle nous a déjà dit d’elle-même, et ce qu’elle nous en doit dire encore.

Ce veuf me témoignait une amitié de pure bienveillance dont on ne pensait aucunement à lui savoir mauvais gré à la maison. Nous étions tous charmés de sa compagnie. Qui aurait dit, mon Père, que cet homme de probité, qui usait de tant de réserve, qui mettait tant d’honnêteté dans ses procédés, portait pourtant un cœur corrompu; qu’il avait au fond de l’âme un dessein pervers, dont je n’avais pas la moindre idée, que mes parents se fussent reproché de soupçonner, et peut-être, hélas! qu’il n’apercevait pas lui-même? Car qui peut comprendre sur ce point l’aveuglement et la misère de l’homme, et combien il lui est facile et ordinaire de se faire illusion?… Combien de fois la seule imprudence n’a-t-elle pas excité un feu qu’on ne connaissait pas, ou rallumé celui qu’on croyait éteint; occasionné, enfin, des incendies, où il ne paraissait pas qu’il y eût eu lieu de rien craindre! Il est bien difficile de se connaître soi-même, et presque toujours on se juge moins coupable qu’on ne l’est en effet.

Un jour il profita d’un moment d’absence de ma mère, pour me dire à l’oreille certaines paroles dont je ne compris pas du tout le sens, et auxquelles il joignit certains gestes que je comprenais encore moins, tant j’étais éloignée d’aucun mauvais soupçon contre lui. Je riais cependant, parce que j’étais en train de rire, et que je prenais tout sur ce pied là. C’était un tort que j’eus; mais la faute était bien matérielle de ma part. C’était simplicité ou bêtise, comme on voudra; mais l’hypocrite ne tarda pas à me prouver qu’il avait pris la chose sur un autre pied, et qu’il avait jugé tout simplement de moi par lui-même. Depuis ce temps il n’épiait que l’occasion de me trouver seule; elle se présenta. Ma mère m’avait, un matin, envoyée garder notre bétail dans un pré situé près la maison de notre veuf. Il vint m’y trouver, et me demanda de mes nouvelles, en m’abordant d’un air jovial. Il s’assît sans façon tout à côté de l’endroit où j’étais assise. Je lui remarquai seulement un air et des paroles beaucoup plus libres qu’à l’ordinaire. Il voulut encore me faire agacer; mais ses badinages, joints à certains mots de cajolerie, me donnèrent des soupçons et me firent suspecter ses intentions. Il voulut me donner de l’argent; il m’offrit des présents; je refusai tout, disant qu’il ne me devait rien; que je n’avais pas besoin de ses présents, et que je ne savais pourquoi il me les offrait.

Pendant que j’évitais son approche, et que je repoussais ses jeux de main, je crus entendre quelqu’un me dire fortement : Sors d’ici, ou bien je t’abandonne; fuis, fuis, le temps presse et le péril est grand pour ton innocence… Cette voix, qui retentit du fond de mon âme, en m’ouvrant tout à fait les yeux sur le danger, me donna, pour l’éviter, une vitesse et une force incroyables de corps, à laquelle, je pense, trois ou quatre hommes n’auraient pas résisté. D’un seul effort j’échappe comme un éclair des mains de ce malheureux dont l’intention n’était plus équivoque, puisqu’il la déclarait nettement (1).

(1) Quelques examinateurs des cahiers m’avoient dit qu’ils avaient trouvé cette aventure un peu trop circonstanciée, aussi bien que quelques autres récits des révélations touchant le sixième précepte, les dangers du mariage, etc. Je rends justice à la pureté de leurs intentions, et je suis très éloigné de mépriser leurs avis; mais ils me permettront de leur dire que je n’ai pas été le seul à penser différemment sur tous ces points. J’ai cru même que Dieu n’avait permis, peut-être même dicté ces détails de la Sœur, que pour le bien spirituel de tant de personnes qui se trouvent dans ces différentes positions, et qui pourront y trouver des règles, des avertissements salutaires, et un modèle de conduite. Faut-il donc attendre, pour être en garde, qu’on ait commis le mal par expérience? et que peut-on risquer à découvrir d’avance la marche ordinaire et les pièges du démon d’impureté, qui ne triomphe jamais mieux que lorsqu’il trouve l’inexpérience jointe à la simplicité? Alléguera-t-on la crainte de les scandaliser, en les instruisant? C’est encore là précisément un piège de cet esprit impur, que cette ignorance favorise plus qu’on ne pense. Au reste, sur ce pied là combien d’endroits des Pères de l’Église, des meilleurs écrivains, et même des saintes Écritures, ne faudrait-il pas retrancher ? La tentation du chaste Joseph, l’attaque que la chaste Suzanne souffrit de la part des deux infâmes vieillards, etc. L’Esprit Saint en a pensé autrement ici, comme là, on peut le suivre.

C’est ainsi, mon Père, que mon imprudence exposa, comme je l’ai dit, mon honneur au plus grand danger où je me sois jamais trouvée, et dont je ne suis sortie, comme vous le voyez, que par un secours particulier, une faveur extraordinaire du ciel. Eh ! combien de jeunes personnes n’y ont-elles fait naufrage

__________________________

(50-54)

que par cette imprudence même, qui ne prévoit point assez le danger, qui ne se défie de rien ? Combien qui ne se sont perdus sans retour que pour avoir traité de bagatelles certaines démarches très imprudentes, certains jeux, certains badinages prétendus innocents, et qui les ont insensiblement conduites du badinage aux privautés, des privautés à la licence, de la licence au crime, du crime à l’habitude, de l’habitude à l’endurcissement, enfin de l’endurcissement à l’abandon de Dieu, qui conduit au dernier des malheurs!

Il est donc bien important, mon Père, d’interdire toute entrée à un ennemi aussi rusé, de ne rien lui accorder de tout ce qu’on peut lui refuser. Avec lui, qu’on me croie, il n’y a ni à délibérer, ni à capituler, parce qu’il ne sait point garder de mesure. Si vous lui accordez un pied de terrain, il en prendra deux, trois, quatre, etc. Enfin, si vous ne le perdez bien vite, tôt ou tard il vous perdra… Que fera donc une pauvre fille sans la défiance, qui est ici, plus que nulle part, la mère de sûreté? Obligée de vivre avec des ennemis jurés de son innocence, que deviendra-t-elle encore une fois, si elle n’est continuellement attentive sur chacune de ses démarches; si elle ne joint sans cesse la prudence du serpent à la simplicité de la colombe? Enfin, le dirai-je sans détour, que de secours ne faut-il pas ! Que de grâces ne lui sont pas nécessaires pour être chaste, au milieu de Sodome; je veux dire au milieu d’un monde corrompu, où tout respire la volupté et fait avaler le poison; surtout en certains états, où les dangers sont encore ce qu’il y a de plus grand !….

Heureusement échappée, et comme par miracle, du plus grand danger de ma vie, je ne craignais plus mon ennemi, soit qu’il eût fallu courir l’attaquer, ou me défendre. J’étais dans une colère où je ne me connaissais plus: voyant que, tout déconcerté, il restait dans le même endroit, sans oser me suivre, je m’arrêtai à quinze ou vingt pas pour l’accabler d’injures et lui dire tout ce qui me vint à la bouche dans le moment de ma fureur. Jamais je n’en ai tant dit à personne; et s’il avait tenté d’user de violence, je crois que j’aurais eu le courage de l’assommer, tant j’étais outrée contre lui. Je lui promis bien de ne jamais me fier à lui sur rien au monde, et je lui ai tenu parole. Que pensez-vous, mon Père, de ma colère et de mes compliments?

Voyant que la Sœur attendait une réponse avant de continuer, je lui hasardai à-peu-près celle-ci : Je pense, ma fille, que dans ce moment votre colère devenait pour vous un devoir indispensable, pour les raisons que vous venez de m’expliquer.

Quant aux injures que vous eussiez pu absolument lui épargner, puisque votre conduite en disait assez, je les regarde comme une forte admonition, une bonne correction, qu’il avait trop méritée et dont il ne tenait qu’à lui de profiter. C’était une petite justice que vous lui rendiez fort à propos, et qui pouvait bien le faire rentrer en lui-même, en lui exprimant d’une manière plus énergique toute l’horreur que vous aviez de son mauvais dessein ; je crois que vous pouvez ne pas vous la reprocher. On doit quelquefois cette espèce d’aumône au prochain, surtout quand il en a un besoin aussi pressant qu’il paraît que celui-ci l’avait. Ainsi, c’est alors un devoir, plutôt qu’un acte de surérogation. Que de libertins eussent été corrigés, s’ils n’avaient jamais eu que de pareilles réceptions ! Mais malheureusement il s’en trouve de plus indulgentes, et qui ont la conscience trop délicate pour se mettre en colère en pareils cas. Cela ne les empêche pas de s’y mettre en bien d’autres rencontres, où il ne faudrait que de la patience; mais dans celle-ci la colère leur semble un trop gros péché.

Revenons à ce qui me regarde, interrompit la Sœur; car, mon Père, j’ai trop de fautes à me reprocher pour m’arrêter à celles dont les autres peuvent aussi se rendre coupables, et je ne dois penser qu’à faire le procès à moi-même. Hélas ! mon Père, il s’en faut encore beaucoup que ma vie libertine soit finie. Reprenons-en donc l’histoire déplorable au point où nous étions avant la digression qui vient de nous occuper.

Défauts que la Sœur se reproche : vanité, dissipation, etc.

Il n’y avait plus en moi de combats qu’entre les différentes passions. J’étais jalouse des richesses et des habits des autres filles, et quelquefois même un peu de la bonne idée qu’on avait d’elles. Je n’évitais guère la compagnie des hommes que par la crainte du déshonneur, c’est-à-dire qu’on en eût mal parlé comme on faisait de quelques autres, et que je n’eusse ainsi perdu la bonne réputation dont j’aimais surtout à me piquer. Quoique j’aimasse la danse, je dansais rarement, parce que je le

__________________________

(55-59)

faisais mal, et de manière à ne point satisfaire ma petite gloriole, ou plutôt ma sotte vanité.

Ainsi c’étaient toujours l’orgueil et l’amour-propre qui dirigeaient toutes mes démarches, et je ne combattais un vice que par un autre, comme le font tous ceux qui ne prennent point la foi pour leur flambeau, ni l’Évangile pour leur règle. J’étais quelquefois dissipée au dernier point. Je lisais de mauvais livres, c’est-à-dire des livres d’amusement, qui avaient été plutôt contraires que favorables à la religion et aux mœurs. J’en ai même une fois prêté à une de mes compagnes; pour quoi je fus bien reprise de mon confesseur. Je ne faisais presque plus de cas d’aucune règle. Ciel adorable! qui aurait dit, mon Père, en voyant tout ce qui se passait en moi, dans ces temps malheureux, que j’étais faite pour être religieuse; que c’était la place que Dieu m’avait marquée, et qu’un cœur comme était le mien, aussi éloigné de sa crainte et de son amour, devait pourtant faire profession d’être à lui pour toujours?… Que vous êtes bon, que vous êtes aimable, ô Dieu des vertus! puissé-je éternellement chanter vos miséricordes infinies, quand vous aurez mis le comble à vos bienfaits, en couronnant vos propres dons! Mais poursuivons.

On pense à la marier. Ses répugnances.

Vous savez, mon Père, que les pauvres filles de la campagne, pourvu qu’elles aient de la force et qu’elles sachent bien travailler, trouvent plus vite à se marier que celles qui sont plus riches, parce qu’il se trouve un plus grand nombre de partis accommodés à leur fortune. Il n’est donc pas surprenant qu’il s’en soit présenté à moi, et même quelques-uns pour lesquels je n’étais point indifférente. Un jeune homme, entre autres, très sage, me convenait davantage et me plaisait beaucoup, sans avoir jamais eu avec lui de conversations bien particulières sur l’article. Je sentais que je l’aimais plus que les autres. On avait fait pour lui, même avant la mort de mon Père, différentes démarches auprès de mes parents. Il y eut des demandes, des sollicitations, des promesses; mais ce qu’il est bon de noter, toutefois qu’il s’agissait d’en venir à quelque vrai accord de fiançailles , il se trouvait toujours de part ou d’autre quelque obslacle imprévu, toujours quelque contre-temps qui rompait la partie et déconcertait tous les projets.

Je dois aussi vous avouer, mon Père, que malgré tout ce que j’ai ressenti de misères humaines, toutes les fois qu’il s’agissait de me parler sérieusement de mariage, j’éprouvais en moi-même un combat terrible, ou plutôt je ne sais quoi dont je ne pouvais me rendre raison, et que personne ne pouvait comprendre, quoique tout le monde s’en aperçut. C’était une certaine répugnance, comme invincible, qui me saisissait tout-à coup, et qui allait jusqu’à m’ôter la respiration et la parole, me faire changer de couleur, et me rendre malade de crainte et d’appréhension.

Je me trouvais donc soulagée en voyant tout manquer, et par une bizarrerie bien singulière je devenais jalouse, jusqu’à perdre la paix, des personnes vers lesquelles les jeunes gens se tournaient à mon refus. Enfin, j’étais déjà pour moi-même une énigme d’autant plus inexplicable, que Dieu ne m’avait point encore fait connaitre les effets de ce combat continuel de la nature et de la grâce, qui fait qu’il se trouve comme deux hommes opposés dans la même personne, surtout quand l’ange de Satan se joint à la nature et s’en sert pour nous souffleter.

Mais, mon Père, indépendamment des lumières que Dieu m’a données depuis sur tout cela, je serai toujours, comme j’ai toujours été, une vraie énigme pour moi et pour bien d’autres.

Je ne vous comprends pas, ma sœur, me disait un jour un de mes confesseurs, vous m’avez parlé de Dieu comme un ange, et vous me parlez de vous-même comme d’un démon; je ne comprends rien à tout cela…. Ah ! c’est que la matière était bien différente, et que de part et d’autre je tâchais de suivre la vérité qui m’était montrée; voilà tout le mystère qu’il ne comprenait pas. Mais reprenons encore le fil de ma triste histoire; car, hélas! mon Père, le temps de ma conversion n’est pas encore arrivé, si toutefois je puis dire qu’il soit jamais venu parfaitement, et si je n’ai pas à craindre qu’il n’arrive jamais, tel du moins que je l’ai toujours désiré.

Fausses idées que la Sœur se formait dans le trouble des passions. Les passions, seul obstacle à la foi.

Dans ce triste état, j’avais l’idée la plus fausse des choses les plus claires et les plus évidentes. J’aurais, pour ainsi dire, méconnu les premiers principes de la loi naturelle, tant mes passions avaient mis le trouble dans toutes les facultés de mon âme; oui, je le dis à ma honte et à mon repentir, mon aveuglement était tel, qu’à l’âge de dix-neuf ans j’avais beaucoup moins de lumières pour discerner le bien et le mal, beaucoup moins de connaissance dans les choses de Dieu et du salut, que j’en avais eu à l’âge de sept ou huit ans. Faut-il s’étonner, après cela, des écarts inconcevables, en fait de croyance, de tant d’hommes distingués par leurs lumières sur tout autre point, quand une fois ils se sont laissés dominer par leurs passions? Monsieur un tel, dit-on, ne croit point, il n’a point de religion, et pourtant il a des connaissances : c’est un bel-esprit, c’est un génie.

__________________________

(60-64)

Tant qu’il vous plaira; mais qu’en voulez-vous conclure ? Quelle induction favorable pouvez- vous tirer de son incrédulité contre les mœurs ou la religion qu’il rejette? Il faudrait, pour en juger sainement, que son esprit fût libre de ce côté-là et pût apercevoir les choses dans leur vrai point de vue. Mais non, la passion chez lui obscurcit l’entendement et les lumières de la raison; elle éteint le bon sens, émousse toutes les facultés naturelles, abrutit l’homme, et en fait, comme dit l’Écriture, une espèce d’animal qui ne comprend rien aux choses de Dieu ni du salut. Ne pouvant s’élever au-dessus de la portée des sens, il n’aime et ne comprend que ce qui y a rapport. Les objets de la foi lui sont étrangers : ce sont pour lui des énigmes où il ne croit voir que des contradictions avec la raison. D’où il arrive assez souvent que les plus beaux esprits sont peuple en fait de croyance, mais encore beaucoup plus enfants, disons mieux, beaucoup plus ignorants que les ignorants eux-mêmes, puisque cette ignorance leur est commune avec les premiers. Ils opposent encore toute la répugnance de leurs passions à admettre ce qui les réprime et ce que la raison ne saurait comprendre. Oui, mon Père, et soyez-en bien sûr, ôtez les passions du cœur humain, vous en ôtez tous les obstacles à la foi, vous le rendez chrétien; ôtez les passions, vous ôtez les incrédules, parce que les passions sont la seule source de leur incrédulité. C’est de quoi j’ai fait une triste expérience (1).

(1) C’est aussi la pensée d’un de nos poètes dans cette belle gradation, où il nous dit: … Que tout libertinage marche avec ordre, et son vrai personnage

est de glisser, par degrés son poison des sens au cœur, du cœur à la raison.

( J.-B. Rouss., épit. à M. Racine).

Je pensais donc, mon Père, et peut-on le déplorer assez ! je pensais que c’était aimer Dieu suffisamment que de ne le pas haïr; qu’on a la foi sans être obligé de croire tous les points de croyance que l’Église propose à ses enfants; qu’on peut se sauver avec la foi générale et spéculative, sans se mettre en peine de la réduire en pratique; que les bonnes œuvres, par conséquent, ne sont point nécessaires au salut; qu’il suffît d’adorer Dieu dans son cœur, sans s’assujétir à aucune pratique de religion; que les vœux du baptême n’obligent point à renoncer aux maximes du monde; que les pauvres et ceux qui souffrent sont malheureux, et qu’il n’y a que les riches qui soient heureux et dignes d’envie; qu’on peut rendre au prochain aversion pour aversion, indifférence pour indifférence, etc.

Ou plutôt, à parler plus exactement, je ne pensais point à tout cela, et je vivais en conséquence, sans y faire presque la moindre attention. Ainsi, je me faisais dans la pratique une espèce d’évangile monstrueux, que je substituais à l’Évangile de J.-C. C’était bien l’Évangile du monde et des passions, aussi favorable à la nature qu’il est contraire à la vraie foi. Voilà pourtant quelle a été ma règle pendant tout ce temps infortuné. J’ignorais absolument quel est l’état d’une âme qui a eu le malheur de consentir au péché. Je n’avais nulle idée de l’offense de Dieu, ni de ses suites par rapport à nous. Je faisais consister l’orgueil dans les richesses et la grandeur, ne pouvant comprendre que les pauvres gens puissent être orgueilleux, quoique j’en fusse un exemple et une preuve très visible à tout autre qu’à moi-même; car, mon Père, je pense qu’il n’y avait que moi seul à ne pas m’apercevoir de ce fond d’orgueil dont j’étais comme pétrie. Je m’imaginais aussi qu’il n’y avait que les riches qui pussent s’attacher de cœur aux biens de la terre, à aimer le monde et la vanité. Que d’illusions ! que d’erreurs !….

Malgré ses égarements, elle remplissait ses devoirs de religion, aimait la parole de Dieu, et fréquentait les sacrements dans les grandes solennités.

Cet aveuglement étrange de mon esprit, cette espèce d’endurcissement volontaire de mon cœur, je les attribue surtout à mon orgueil que Dieu voulait punir, à l’abus des grâces, et aux profanations que ce malheureux orgueil me faisait commettre : car, mon Père, au milieu de mes égarements, je conservais toujours un certain fonds de religion, qui se réveillait surtout aux grandes solennités. J’aimais les cérémonies de l’Église, et sur toutes choses la parole de Dieu. Mais, hélas! l’inconstance de ma volonté rendait en moi ce goût stérile, pour ne pas dire, dangereux. Mon âme, livrée continuellement à la dissipation, à la frivolité, à la bagatelle, ressemblait à ce champ pierreux et de plus ouvert aux incursions de mes ennemis, dans lequel cette divine semence ne pouvait germer, ni jeter de profondes racines. Elle y était donc foulée et écrasée sous les pieds des passants, enlevée par mon orgueil, étouffée par mes inclinations, corrompue et desséchée par le feu de mes passions. Quel état!…

Je l’entendais volontiers, cette divine parole, elle me touchait pour le moment; mais le moment d’après je n’y pensais plus. Ainsi, au lieu de me justifier, elle me rendait plus coupable; au lieu de me convertir, elle m’endurcissait de plus en plus; au lieu

__________________________

(65-69)

d’opérer mon salut, elle devenait la source de ma condamnation. Qu’on est à plaindre, encore un coup, quand on fait un pareil usage des faveurs que le ciel nous accorde! Sur quelle ressource peut-on compter, quand les dernières ressources se tournent contre nous par l’abus que nous en faisons? O le pitoyable état! ô la désespérante situation!

C’est pourtant, mon Père, et l’état et la situation où j’ai passé pendant plus d’une année, gardant toujours l’extérieur et la réputation de fille vertueuse, dont j’étais fort flattée : mettant toute ma perfection dans les dehors de la piété, j’étais jalouse de ne pas manquer à une seule communion de bonnes fêtes ou de confrérie, et je me mettais très peu en peine de m’y bien préparer et d’en retirer du fruit. Prenant aveuglément le fantôme pour la réalité, je me flattais intérieurement d’être dévote et vertueuse, tandis qu’au fond je n’étais guère qu’une hypocrite et un sépulcre blanchi. Je passais ainsi pour vivante aux yeux des hommes, tandis que j’étais morte aux yeux de Dieu. Telle était ma situation, mon Père, lorsque la Providence, qui n’a jamais cessé de veiller sur moi, permit que je fusse frappée d’un trait dont probablement vous n’avez jamais entendu parler, et dont vous n’avez lu ni vu d’exemple en aucun endroit. Mais comme il est temps de finir aujourd’hui, nous en remettrons, s’il vous plaît, le récit, et nous commencerons par-là la séance de demain (1).

(1) Je ne sais ce qu’on en pensera, mais il me semble que les différents portraits que la Sœur vient de nous donner, ressemblent à plus de personnes qu’on ne se l’imagine, et que par conséquent un très grand nombre peuvent s’y reconnaître et en faire leur profit. De quelque part que viennent ces détails, ils ne paraissent ni sans dessein, ni sans utilité.

Trait singulier d’un enfant de trois ans. Effet qu’il produit sur la Sœur.

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus, Marie, etc. »

Un jour de dimanche que ma mère m’avait, pendant qu’elle était à la messe paroissiale, confié le soin de mes petits frères et sœurs, j’allai avec eux chercher la compagnie d’une de mes amies, qui était la fille d’un employé aux douanes, dont la maison était proche de la nôtre. Elle était aussi chargée de veiller sur sa petite famille dans l’absence de ses parents. Nous mîmes tous les enfants ensemble pour s’amuser, et, assises l’une à côté de l’autre, nous voilà de chanter un cantique sur l’amour de Dieu. La petite sœur de ma compagne, âgée de trois ans, avait quitté ceux de son âge pour venir nous écouter de plus près; elle tenait sa main sur mon épaule, et prêtait l’oreille à notre chant avec une attention surprenante pour son âge, et un air d’une joie, d’une satisfaction et d’un intérêt qui nous animait beaucoup, parce qu’il était impossible de ne le pas remarquer; son attitude même, tout annonçait en elle le plus grand contentement.

Le cantique qui lui donnait tant de plaisir, finissait à-peu-près par ces paroles : Et si pour lui nous brûlons en ces lieux, de quels feux donc brûlerons-nous aux cieux ? ou bien par ces autres vers, car je ne me les rappelle pas exactement : Si maintenant nous brûlons de ces feux, de quels feux donc brûlerons-nous aux cieux? C’est toujours la même pensée pour le fond.

Chose inouïe et tout à fait étonnante, mon Père ! à peine ces derniers mots du dernier couplet furent-ils chantés, que, sous nos yeux, l’enfant attentive fut élevée de terre par trois reprises à la hauteur de trois ou quatre pieds, sans faire aucun effort pour sauter, mais se tenant le corps droit, ayant les bras étendus, le visage enflammé et les yeux élevés vers le ciel. Dans cette attitude, comme pour répondre à la fin de notre dernier couplet, elle prononça très distinctement et avec beaucoup de force ces paroles qui firent sur moi la plus vive impression, et qu’elle répéta à chaque reprise qu’elle fut enlevée: Du feu de l’amour! du feu de l’amour! du feu de l’amour! À chaque répétition de ces paroles elle était donc enlevée et retombait doucement autant de fois sans se faire aucun mal : cela se fît successivement et durant un bon instant, après lequel la petite, rendue à elle-même, courut s’amuser et jouer avec les autres, sans qu’il y parût davantage. Il est très probable qu’elle n’en garda aucun souvenir.

Pour ma compagne et moi, nous fûmes si frappées, si interdites, et pour ainsi dire si étourdies de ce que nous venions de voir, que nous restâmes sans parole et que nous nous séparâmes sans faire la moindre réflexion, sans nous dire un seul mot. Ah! mon Père, que de retours cet événement singulier me fit faire sur moi-même, en me rappelant ce que j’avais été autrefois ! Voilà, me disais-je, comme Dieu se manifeste aux cœurs purs, tandis que les autres sont privés de ses faveurs! Je l’ai vue, cette âme innocente et si agréable à ses yeux, s’enflammer par des paroles qui ne faisaient pas la moindre impression sur moi, qui ne touchaient point la dureté, l’insensibilité de mon cœur. 0 qui me rendra ma première innocence! qui me redonnera cet heureux temps où je sentais aussi la présence de mon Dieu, où son amour se faisait sentir à moi où je jouissais de ses plus

__________________________

(70-74)

intimes familiarités ! Temps précieux, tu n’es plus !…. Jours fortunés, qu’êtes-vous devenus? que suis-je devenue moi-même? O source de larmes amères! ô sujet intarissable de repentirs cuisants et peut-être éternels ! c’est par ma faute que j’ai tout perdu ! Par une juste substitution Dieu retire ses grâces à ceux qui en abusent, pour les donner à d’autres qui n’y mettent aucun obstacle….

Souvent, il est vrai, je me livrais à ces réflexions salutaires; mais elles n’étaient encore que des dispositions un peu moins éloignées à mon entière conversion, qui n’arriva que quelque temps après. Il fallait quelque chose de plus pour détruire le règne du démon et fixer le triomphe de la grâce dans un cœur presqu’abruti par le péché: c’est à quoi la miséricorde divine travaillait depuis longtemps, sans se rebuter jamais de mes résistances, et depuis longtemps aussi l’ouvrage avançait comme à mon insu, et pour ainsi dire malgré moi. Il arriva enfin cet heureux moment où Dieu parla en maître et déclara nettement cette volonté à laquelle rien ne résiste; cette volonté qui, sans gêner le libre arbitre de l’homme, se sert des obstacles mêmes pour venir à bout de ses grands desseins. Elle seule opéra en moi ce changement essentiel, auquel une grâce prévenante m’avait disposée depuis si longtemps.

Nouvelle conversion de la Sœur à l’occasion du grand jubilé de 1751. Elle se donne toute à Dieu. Mort de sa mère.

Ce fut encore, mon Père, l’année d’un grand jubilé ou d’une indulgence générale plénière, qui mit la dernière main à l’œuvre de ma conversion commencée à pareille époque, en répandant cette surabondance de grâces où le péché avait abondé. Je sentais mon besoin plus que jamais, et j’étais trop bourrelée par ma pauvre conscience pour ne pas saisir encore cette nouvelle occasion de revenir à Dieu: je me résolus donc encore de me préparer avec tout le soin possible à gagner l’indulgence plénière du jubilé. Eh! quelle grâce n’était-ce pas déjà que cette disposition ! Pendant tout le temps que durèrent nos stations je me confessai chaque jour, et ce fut trois jours avant que de finir ma revue, que le ciel, pour triompher enfin de ma résistance, me frappa du coup salutaire qui me terrassa, comme Saint-Paul, sur le chemin de Damas. Il versa sur moi, à cette heureuse époque, une grâce si forte et si abondante, qu’elle triompha de tout. À l’instant tout obstacle fut renversé, toute difficulté disparut ; il fallut céder au vainqueur qui ne pouvait plus souffrir qu’on lui disputât la victoire. Moment fortuné, que ne venais-tu plus tôt!

J’étais alors âgée d’environ vingt ans et demi, et cet heureux coup du ciel arriva un jour pendant que j’étais occupée, avec ma mère et mes sœurs, à cueillir du chanvre dans un friche ou verger, tout voisin de notre maison et joignant notre aire à battre le grain. Ce fut là, mon Père, que je me sentis tout à coup pénétrée et comme inondée d’une lumière vive et douce qui éclaira mon esprit et changea mon cœur. Elle fixa enfin mon inconstance en m’apprenant ce que voulait de moi le Dieu qui m’allait pardonner tout le passé et me rendre enfin toutes ses bonnes grâces.

Sans balancer un moment, je lui promis d’être désormais à lui pour toujours et de ne plus jamais partager mon cœur. Je rougissais de ma conduite passée, et je conçus tant d’horreur pour toute espèce de péché, que, sans oser penser encore à me faire religieuse (hélas ! je n’en voyais aucun moyen), je renonçai sur-le-champ au monde et à tous les dangers qu’il fournit. Je promis à Dieu de m’en séparer autant qu’il me serait possible; et pour cela, je me proposai de rester avec ma mère, pour la servir et l’assister de mon travail jusqu’à la fin de ses jours ou des miens; ce qui n’alla pas loin. Le ciel, qui n’a jamais permis que j’aie vécu sans affliction, m’avait réservé la plus sensible pour cette circonstance : ma pauvre mère mourut précisément dans le temps qu’elle pouvait espérer d’être plus heureuse, et où je me proposais de la consoler et de la dédommager de tous les chagrins et de toutes les peines que je lui avais occasionnés. Espérons que le bon Dieu aura bien voulu se charger de l’en consoler et de l’en dédommager par lui-même, et qu’elle n’y aura rien perdu.

Elle s’impose des jeûnes et d’autres mortifications, et fait vœu de chasteté perpétuelle.

Pour satisfaire à la justice divine et prévenir les révoltes de la chair, je promis de jeûner tous les vendredis et mercredis, et de pratiquer encore d’autres mortifications chaque semaine; mais, afin de mieux triompher du démon de l’impureté, je me proposai de faire le vœu d’une chasteté perpétuelle, et je voulus le prononcer devant l’image de Notre-Dame-des-Marais (1) le jour de l’Assomption, qui était précisément celui où je me proposai de communier pour gagner mes indulgences du jubilé.

(1) C’est une image de la Sainte-Vierge, placée dans une chapelle, à l’entrée latérale de l’église de Saint-Sulpice de Fougères. Elle est fort célèbre dans le pays par les vœux et les pèlerinages qu’on y fait, les consolations et faveurs qu’on y reçoit.

Je m’y rendis à cette intention, et le même jour j’entendis deux messes à Saint-Léonard et une à Saint-Sulpice, qui me parurent bien courtes, je vous en assure. Il m’est impossible de vous exprimer combien, pendant ces messes

__________________________

(75-79)

et ma communion, Dieu me fit goûter de douceurs; combien il me donna de consolations intérieures sur mon état actuel et passé; combien il m’éclaira sur les mystères de la religion, et surtout la présence réelle de J.-C. au Saint-Sacrement de l’autel! etc., etc.